タンパク質科学によって、創薬でのモノづくりを加速する。

中外製薬が研究を行っている医薬品の代表的なモダリティには、中分子、低分子、抗体があります。これらいずれのモダリティの創薬を展開する上でも、疾患の標的となるタンパク質分子を対象とした「タンパク質科学領域の研究」 を強化する必要があります。

具体的には、医薬品候補分子が結合する標的タンパク質について、意図した状態で精製する技術、物理化学的性質の測定技術、相互作用解析や立体構造解析などの技術(※)、および計算科学的技術から得られた情報が、極めて重要な役割を果たします。これらの技術を駆使して得られた情報や、他機能で得られた解析結果を統合的に考察することにより、当社独自のアイデア、あるいはこれらの知見で得られた気づきに基づき、優れた機能を発揮する医薬品分子を創り上げていきます。

最も一般的で単純な創薬の例でいえば、医薬品候補分子と標的タンパク質の複合体の立体構造を明らかにし、これに基づいた合理的な医薬品設計のアプローチを行います。しかし、創薬の現場では、特に当社のような挑戦的な創薬の現場では、それだけで単純に事が進むことはなく、頻繁に生じる数々の創薬課題に対してタンパク質科学領域の技術によって得られた知見を総動員して取り組み、必要に応じて新たな創薬アプローチの提案も行います。

当社のユニークなモノづくり技術(低分子・中分子・抗体)によって、これまで創薬標的にできなかったタフターゲットに対しての創薬が可能となると考えています。これにより取り扱いの難しい標的タンパク質を操り、ユニークなメカニズムを志向する創薬において、分子内・分子間で何が起こっているのかを解明しながら創薬を進める必要が生じてきます。当社のモノづくり技術を最大限に活かす創薬の実現には、生体内における標的タンパク質やその周辺環境を理解したうえで、標的タンパク質を目的に適った状態で扱い、分析・解析できる技術力、現象の理解力、創薬への提案力が重要なカギになります。

タンパク質科学領域の専門家として最先端の技術を駆使、必要に応じて世界に先駆けてそれを開発し、さまざまな分野の創薬研究員と同じ目標に向かって協働し困難を乗り越える、そうした意欲ある研究者の入社を心待ちにしています。

- これらの「創薬における分析」の分野については、「分析科学」でも研究職の募集を行っています。

Researcher's Voice

岩川 直都Iwakawa-Naoto

工学研究科 分子工学専攻 修了

2021年新卒入社

創薬に貪欲な雰囲気とデジタル化が進んだ研究環境。

新技術を駆使し、想像を超えた新薬を

現在の仕事・自身の役割は?

薬剤のターゲットとなるタンパク質について、タンパク質科学の視点から創薬に携わっています。中外製薬は、抗体や中分子など複数のモダリティを強みとして持っていますが、その多くがタンパク質を標的としています。その標的となるタンパク質を調製したり、構造や機能、薬剤との相互作用などを精緻に評価することにより、より良い薬剤設計に貢献することが私の仕事です。

具体的にどのような研究を?

主に核磁気共鳴分光法(NMR法)を用いてタンパク質の構造解析・相互作用解析等を行っています。解析に必要なコンストラクトの設計・タンパク質発現・精製を経て、NMR測定を行うのが主な研究の流れです。他部署で調製された薬剤候補(低分子・中分子・抗体など)の、標的タンパク質に対する結合部位を同定したり、親和性解析などを実施することで、その分子の特徴を明らかにし、どの候補がより良いのかなどの判断をしています。

また、「undruggable」と呼ばれる、創薬が難しいとされるタンパク質に対する創薬を可能にするために、さまざまなデジタル技術による予測とNMR解析による検証を行い、薬剤を取得しやすいタンパク質改変の提案を行ったりもしています。

やりがいやおもしろさは?

さまざまな領域の専門家と一緒に一つのプロジェクトを進めていくことです。創薬プロジェクトを進めるには多くの専門性が必要であり、一つの創薬プロジェクトには多様なバックグラウンドを持つ研究者が集まっています。そのプロジェクトの中で、自分も一人の専門家として参加し議論を重ね、一つの薬を仕上げていく過程に醍醐味を感じています。プロジェクトのメンバーは皆、「患者さんのために」という共通した目標を持ちながら、各自の専門性をもとに日々熱い議論を重ねています。

職場環境の特徴や魅力は?

創薬に貪欲な雰囲気とデジタル化が進んでいる点が特徴だと感じています。国内製薬企業で初めてクライオ電子顕微鏡装置が導入されたことに代表されるように、創薬を進めるのに必要なことには積極的な投資が行われ、貪欲に新規技術を取り入れています。その他にも研究所には最新の装置が数多く導入されており、最先端のサイエンスを行うのに適した環境が整っていると感じます。

また、研究員のデジタル力強化が推進されています。その一つに「PyZAP」と呼ばれるPythonの学習プログラムがあります。私自身これまでプログラミング経験はほとんどありませんでしたが、PyZAPを通してPythonの基礎を学ぶことで、自分でwebツールを作成し、解析業務を効率化することができています。PyZAPの活動により、デジタルのわかるウェット系の研究員が多くなってきており、これからますます重要となるデジタル技術を積極的に取り入れる雰囲気が根付いているのではないかと感じています。

将来の目標は?

自分の携わった薬剤で多くの患者さんを救うのが将来の目標です。特にタンパク質科学分野は、「AlphaFold2」に代表されるように、AI技術の発展が目覚ましい分野の一つです。これら新規技術を駆使しつつ、従来の自分の専門分野を活かしながら研究を行うことで、これまでに想像できなかった機序で作用する薬剤を開発し、病気に悩む世界中の患者さんを救いたいと考えています。

主な研究テーマ

- 中分子・低分子・抗体医薬品候補の創製に関わる初期の創薬

基盤となる技術

- タンパク質科学技術

本技術は、目的のタンパク質を細胞等により発現させて高品質に精製する技術、調製したタンパク質を高度に分析する技術、分子間相互作用解析技術(SPR、MS、BioNMR等)、立体構造解析技術(X線結晶構造解析、BioNMR、Cryo-EM、MS等)、計算科学(タンパク質のモデリング・デザイン・シミュレーション、計測・構造インフォマティクス、数理モデリング、機械・深層学習~AI等)などを多面的に組み合わせながら分子の現象を解明していく技術である。各要素技術自体を世界水準、あるいは最高峰で実施できる専門性の実力を培いつつ、その単独利用にとどまらず、それらの技術から複合的に情報を得ながら分子現象に向き合い、かつ理解し、創薬の難関の局面を切り開いていく高度な科学が要求される。

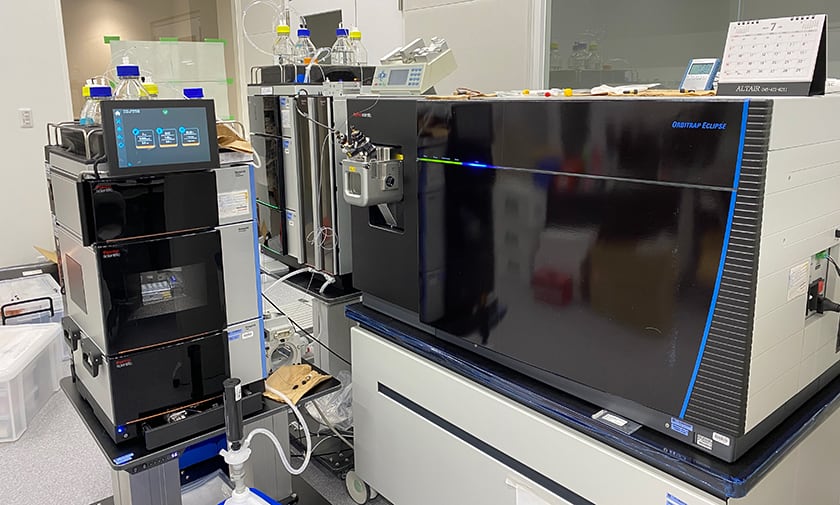

研究機器・設備・施設

- 分子間相互作用測定装置(SPR[BIAcore 8k plus等]、BLI、ITC、蛍光プレートリーダー等)

SPR(BIAcore 8k plus等)、BLI、ITC、蛍光プレートリーダー等

- BioNMR装置(Bruker Avance III 800、Avance III 600)

- 質量分析装置(Orbitrap Fusion Lumos、Orbitrap Eclipse、等)

- タンパク質結晶化関連装置(RockImager1000等)

- クライオ電顕装置(Glacios [+Selectris X, + Falcon4i])

(作成日:2023年12月)