先端分析技術を駆使して複雑な分子の機能と作用機序を科学的に解明し、革新的な創薬を実現する

革新的な創薬の実現には、先端分析技術を活用した分析が不可欠です。創薬研究における医薬品候補のモダリティは多様なため、分析対象として取り扱う分子も、低分子・中分子、抗体、タンパク質、細胞・遺伝子と多種多様で複雑です。

創薬初期では創薬アイデアを「見える化」することや、対象分子を解析する分析が必要です。創薬が進むと創薬過程で製造される複雑な分子の解析から事象を理解することや、作用機序を解明することが重要になります。創薬後期から開発以降においては、信頼性の高い分析データの取得や予期せぬ事象解明のために、先端分析技術が必要になります。

革新的な創薬実現のために、分離分析、特性解析、構造解析、分子間相互作用解析、バイオアナリシス(生体試料分析)、オミックス解析などの分析科学研究分野から複数の先端技術を組み合わせ、科学的に事象を解明しています。既存の先端技術の活用にとどまらず、トップイノベーターとして独自の新規技術の開発にも常に取り組んでいます。

低分子・中分子創薬の分析

薬の「原石」である低分子・中分子リード化合物を「薬」に磨いていくため、堅牢な分析技術であらゆる角度から分子全体の性質や構造を見極めたり、ときには重要化合物の品質を保証したりすることが必要不可欠です。当研究機能は低分子・中分子創薬プロジェクトに必要な分析科学技術を開発・駆使し、今まで「見えなかったもの」を「見える」に変えるプロ集団、品質の“守護神”として創薬に貢献しています。

バイオ創薬の分析

新規で複雑な機能・構造を有する、革新的な分子を薬にしていくためには、最先端の分析手法による機能や物性の評価が不可欠です。それら分析結果は、バイオ医薬品候補分子を創っていく上での指標であり、薬効・毒性の予測や、「薬」としての製薬実現性判断に使用されるため、極めて重要といえます。科学的妥当性の高い種々の分析データから開発分子の機能・特性を明らかにし、質や機能から真に価値のある薬をいち早く患者さんに届けることに貢献します。

疾患標的タンパク質の分析

医薬品分子が、疾患標的タンパク質あるいは副作用に関わる非標的タンパク質に結合しているさまを、立体構造情報として分子から原子レベルで明らかにすることは、創薬実現のための強力な推進力となります。多様なタンパク質科学的手法を統合的に用いて、立体構造情報を迅速に取得し、作用機序理解と合理的分子設計を大きく加速することで、中外製薬の全モダリティの創薬に貢献しています。

分子間相互作用解析

あらゆる生命現象は分子の接触から始まります。我々は、タンパク質や核酸、低分子・中分子化合物等の分子間相互作用の理解と定量的解析を通じて創薬を実現しています。例えば、化合物ライブラリから見出された候補群からの真のヒット化合物同定やその結合速度論の定量、結合モード・作用機序の解明等を進めています。特に中分子ライブラリからは多様な結合性を有するヒットが見出されるため、その解析は興味深く重要です。いかなる分子や環境下でも対象の相互作用を高速かつ精緻に定量・評価しています。

バイオアナリシス

医薬品候補分子の創薬コンセプトの証明や、薬効・動態・毒性の評価には、信頼性の高い生体試料中薬物・ターゲット分子・バイオマーカー等の濃度定量法(バイオアナリシス)が必要となります。分子モダリティが高度化する中、最先端かつ独自のバイオアナリシス技術で、前例のない測定対象分子の評価に日々取り組んでいます。

オミックス解析

日進月歩のオミックス分野において最先端の解析系を構築し、アップデートしつつ、疾患や薬剤投与における遺伝子・タンパク質の量的・質的変化を高感度、高精度かつ網羅的に捉えるデータを取得しています。これらのデータを用いて創薬標的やバイオマーカーの探索、作用機序解析を行っています。

Researcher's Voice

池田 裕真Ikeda-Yuma

理工学研究科総合デザイン工学専攻 修了

2020年入社

分析技術を駆使してタンパク質の真の姿を解析。

サイエンスの面白さに触れながら、社会に貢献できる仕事

現在の仕事・自身の役割は?

質量分析を駆使し、タンパク質の分析や評価系の構築に取り組んでいます。創薬標的となるタンパク質には三次構造、四次構造や機能が未知のものがあります。そうしたタンパク質を質量分析技術を駆使して解析することで、タンパク質の真の姿を「見える化」し、望みの作用機序を持つ医薬品創出につなげる新規技術を開発することも私の役割です。また、質量分析装置の持つ特性を生かし、ヒット化合物探索に向けたスクリーニング系構築にも携わっています。

具体的にどのような研究を?

タンパク質の分析では、インタクトタンパク質の精密質量分析や、消化酵素で切断してペプチドフラグメントにして分析するペプチドマッピングと呼ばれる手法で評価しています。前処理の仕方でさまざまな情報が取得できることがタンパク質量分析の面白い点だと思います。また、一口に質量分析装置といっても構成や検出原理が異なるため、装置によってさまざまな特徴を持っています。高い分解能で質量差を見分けたいのか、あるいは定量性を担保して高速で多検体を評価したいのか、最終的な目的を見極め適切な実験系を構築しています。

やりがいやおもしろさは?

最先端の創薬技術に触れながら、分析技術を駆使することで新たな発見ができることにやり甲斐があります。精製されたタンパク質は、時にその環境の違いから細胞内での真の姿と異なることがあります。そうした評価の難しいタンパク質に対して、分析という切り口で新たな視点を与えられることが醍醐味だと思います。サイエンスの面白さに触れながら、一人でも多くの患者さんを救う薬を創り上げていく、創薬研究を通じて自己実現と社会への貢献ができる仕事に誇りを持っています。

職場環境の特徴や魅力は?

年齢に関係なく、失敗を恐れずに新しいことに挑戦できる風土があります。新規技術を自身が主体となって提案・開発する環境や文化が整っており、入社直後であっても、一人の研究者として先輩や上司とフラットに議論できる職場環境です。また一人ひとりがある分野のスペシャリストであるため、異分野でわからないことがあっても気軽に相談できることも魅力だと思います。

将来の目標は?

分析に携わる研究者として、課題を特定し、その課題に対して解決の糸口を見出せる存在を目指しています。創薬プロジェクトの全体像を把握し、ミクロな視点とマクロな視点の両方を兼ね備えて取り組むべき課題を特定する、そんな存在になりたいです。いつの日か自身の携わった新薬を患者さんに届けることができたら、研究者冥利に尽きると思います。

主な研究テーマ

- 低分子・中分子創薬分野における分離分析、特性分析、構造解析

- バイオ創薬分野における分離分析、特性分析、構造解析、相互作用解析

- 疾患標的タンパク質科学分野における立体構造解析

- 生体分子や医薬品候補分子に関する分子間相互作用解析

- バイオアナリシス(生体試料分析)

- オミックス解析

基盤となる技術

- 低分子・中分子創薬の分析技術

LC-MS/MSを駆使し、反応の目的物および副生成物を含むありとあらゆる低分子・中分子の分離法の開発・構築・高速化を行う。また、NMR、IR、CD、X線結晶構造解析等を駆使した低分子・中分子の構造解析、および、分子デザイン等に活かすための動的な性質の解析を行う。 - バイオ創薬の分析技術

SPR等を活用した分子単位での相互作用評価や、イメージングなどを活用した分子―細胞単位での相互作用評価を行い、ターゲット分子への結合特性を評価する。また、種々の熱力学的評価・HPLC分析などを活用した分子の特性分析や、質量分析による分子の構造特定を行う。難物性分子や細胞治療・遺伝子治療といった新しいモダリティに対する分析も行っている。 - 疾患標的タンパク質の分析技術

X線結晶構造解析・BioNMR・Cryo-EM などの技術を用いたタンパク質の立体構造解析により、薬剤候補分子の作用機序解明や合理的設計を実現する。また、High resolution LC-MSやLC-MS/MSを駆使して分子量確認・化学構造解析・立体構造解析ならびに創薬コンセプトの証明を行う。 - 分子間相互作用解析技術

化合物スクリーニング、作用機序解明、医薬品候補分子最適化に向けた活性情報取得のため、生物物理学的手法に基づく相互作用解析技術(SPR, array SPR, BLI, ITC, MST, bioNMR, LC-MS他)ならびに、蛍光等標識分子を活用した相互作用解析技術(FP, FRET, BRET他)を駆使し、さまざまな生体分子、医薬品候補分子に対して分子間相互作用を評価する。 - バイオアナリシス技術(生体試料分析技術)

生体試料中の薬物等をLigand Binding Assay(LBA)、LC-MS/MS、qPCR等を用いた分離分析手法により高感度・高精度に定量する。これらの技術を駆使し、低分子・中分子・抗体・細胞治療・遺伝子治療プロジェクトにおいて創薬を実現する。 - オミックス解析技術

遺伝子発現、エピゲノム、シングルセル解析、空間オミックス解析など多岐にわたるゲノミクス解析系を構築する。プロテオミクスではLC-MS/MS分析を中心としたタンパク質発現・修飾・相互作用の高感度解析手法を構築している。中外独自のオミックス統合データベースも構築し、多くのプロジェクトにおいて創薬を実現している。

研究機器・設備・施設

- 核磁気共鳴装置(NMR 600 MHz, Cryo-probe)

低分子・中分子の化学構造やそれらの動きを解析する機器。有機合成で得られた目的物や副生成物の構造および動的な挙動を明らかにし、次の検討や化合物デザインに役立てることができる。

- 表面プラズモン共鳴装置(Biacore 8K+)

表面プラズモン共鳴(SPR)装置や他の生物物理化学的手法、蛍光等標識分子を用いた手法で、抗体から抗原間、低中分子化合物から標的タンパク質間、その他生体分子に関連した分子間の相互作用を解析。薬の種となる分子が目的の活性・機能を有しているかどうかを評価し、創薬を実現させる。また新規の結合モード・MOAを明らかにすることで、新たな創薬の可能性を切り開いている。

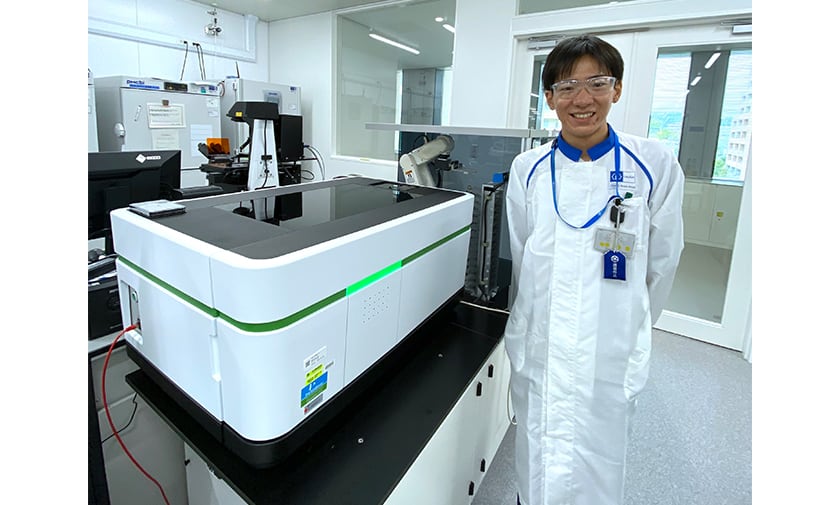

- 細胞イメージング装置(Operetta CLS)

細胞イメージング装置を用いた細胞単位での評価を行う。抗体が細胞上の抗原に相互作用することを通じて、抗体が細胞に対してどういった機能を発揮するかをリアルタイムに分析することができる。こうした新たな分析手法を検討・確立し、薬の種となる分子のよりリアルな振る舞いを評価することで、創薬の実現に貢献している。

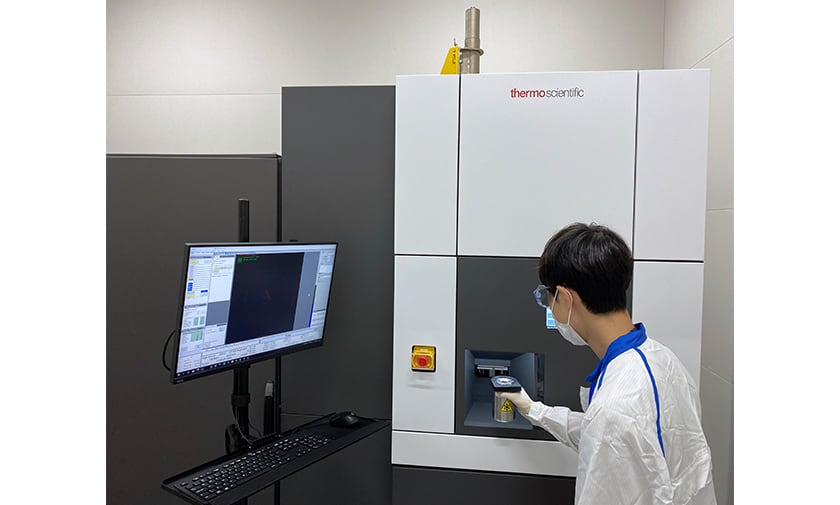

- クライオ電子顕微鏡 [Glacios(+Selectris X, + Falcon4i)]

クライオ電子顕微鏡では結晶化不要で立体構造解析が可能であり、難標的への適用や創薬プロジェクトの最早期ステージでの迅速な構造情報取得を実現する。2021年に国内製薬企業で初めてクライオ電子顕微鏡装置を導入し、堅牢な立体構造取得体制を構築した。

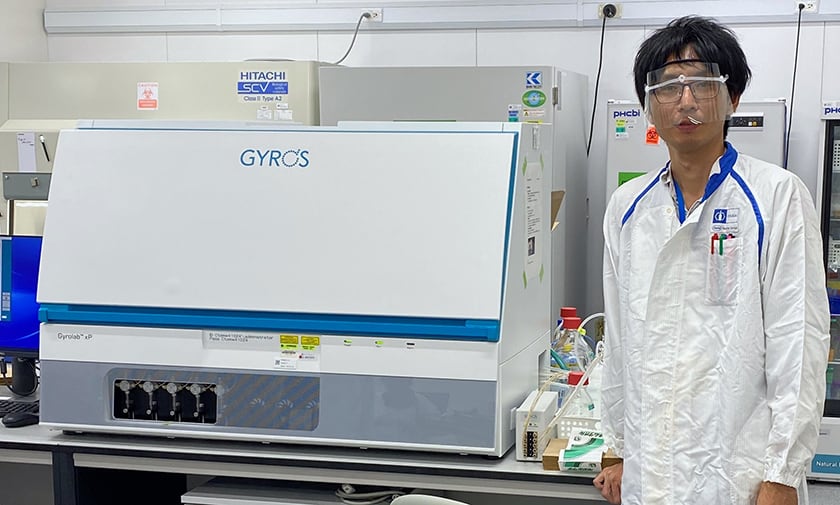

- 自動化イムノアッセイシステム(Gyrolab)

自動化イムノアッセイシステムは短時間かつ、少ない検体ボリュームで再現性高く生体試料中薬物濃度測定ができる装置。この他、デジタルELISA技術による超高感度自動イムノアッセイシステムも保有し、創薬・開発バイオアナリシスに活用している。

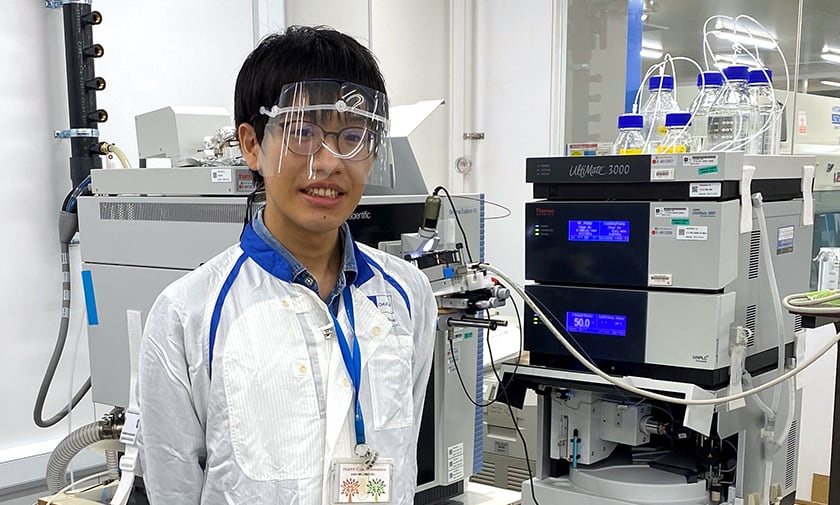

- ナノ流速液体クロマトグラフィーと質量分析装置(Orbitrap exploris 480)

最先端の質量分析装置にナノ流速液体クロマトグラフィーを連結させたLC-MS/MS systemによって、細胞や組織などの複雑なタンパク質混合物から10,000タンパク質程度を同定するプロテオミクス解析を実施している。またリン酸化などの翻訳後修飾やタンパク質複合体解析も行い、病態や薬剤投与前後のタンパク質発現変動解析によって、創薬標的やバイオマーカー探索、作用機序解析を行っている。

(作成日:2023年12月)