非臨床における化合物の多面的な評価を担い、臨床へとつなげる

非臨床における創薬開発研究では、多くの化合物の中から医薬品としての可能性を多面的に評価し、臨床開発候補薬に仕上げるための本質的な課題を早期に特定し、その解決策の提案ならびに実行のサイクルを速く回すことが成功のカギになります。

中外製薬の薬物動態研究機能は、モダリティーに関わらず初期から承認申請までの非臨床における薬物動態の多面的評価を担っており、新規物質創生(化学・バイオ)、薬効・薬理研究、安全性研究と連携しながら、化合物の価値最大化、および開発候補化合物の選択を行っています。さらに、薬物動態や生体試料測定の観点から、臨床開発段階に移行するために必要なデータをそろえ、最終的に承認申請まで幅広い責任を担っています。

創薬初期では、薬効や毒性研究と連動して化合物・蛋白の体内動態を明らかにし、製品化可能な候補品を見出すことが最大の使命です。そのために、動物実験、in vitro実験、生体試料分析、Modeling & Simulation (M&S)を用いて、候補品ごとの体内動態の理解を進め、目指すべき化合物・蛋白の分子最適化の方向性を提案します。新しい分子形に対して常に最新の技術を構築しながら、課題を克服するための情報提供をすることも重要な役割となります。

創薬後期では、候補化合物のin vivo薬物動態試験結果やヒト由来材料等を用いたin vitro試験結果を用いて、Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) model等のヒト血漿中濃度推移を予測する数理モデルを構築します。さらにそれを薬効や毒性情報と組み合わせて、臨床における薬効や毒性を予測する数理モデル(Pharmacokinetic / Pharmacodynamic[PK/PD]model等)を構築します。

構築した予測モデルを用いてシミュレーションを行い、患者さんのリスクを最小限にしてベネフィットを最大化した臨床試験プロトコル策定に貢献します。臨床試験に向けた候補化合物の製剤開発をサポートすることや、予期せぬ副作用を避けるためのDrug-drug interaction (DDI)予測を行うことも大事な役割になります。

Researcher's Voice

佐藤 和貴Sato-Kazuki

薬学研究科 医療薬学専攻 修了

2019年入社

抗体の薬物動態解析に関わる実験を担当。

嬉しいのは創薬の推進を加速できたとき

現在の仕事・自身の役割は?

創薬初期ステージにおける抗体の薬物動態解析を担当しています。研究初期の改変抗体のin vivoまたはin vitroの評価・解析を通じて、改変抗体の特性や、薬効・毒性を定量的に評価し、より良い方向につながる抗体の改変を提案していくことが使命です。

具体的にどのような研究を?

抗体の薬物動態解析に必要な一連の実験を行っています。In vivoの薬物動態実験(投与、採血)に始まり、血中および組織中濃度測定などのバイオアナリシス、濃度推移から薬物動態パラメーターを算出し、抗体の体内動態を評価する業務が中心です。実測データの取得が難しい場合は、モデリング&シミュレーションを用いて、濃度推移や薬理活性を予測し、in vivoまたはin vitro(体内または試験管の中)で何が起きているのか、現象を明らかにしています。既存の適切な評価系がない場合、細胞株を用いた実験や、LC-MS/MS、フローサイトメーター、LBAなど、さまざまなバイオアナリシスを駆使して、自ら新しい評価系の構築にも取り組みます。

やりがいやおもしろさは?

創薬初期ステージでは、膨大な数の改変抗体を評価する必要のある場面が出てきます。こうした場面に、より多くの改変抗体の体内動態特性を、より短期間で効率よく解析可能な新しい評価系の構築に取り組むことがあります。新しい評価系の構築はトライ&エラーの連続ですが、チームのメンバーと実験条件の改良点の議論などを進め、最終的に目的に合致する評価系を構築し、実際のプロジェクト推進を加速できたときは、大きな喜びを感じます。

職場環境の特徴や魅力は?

多様な専門性を持った研究員が身近にいるため、自分の知識や技術だけでは解決できない課題に直面した際もすぐに相談でき、円滑に問題解決につなげられる環境です。また、若手社員でも、特許や論文の執筆、ロシュ・グループ企業との議論など、自身の研究者としての成長につながる機会があります。さらに、新しい薬のコンセプトを証明するための、フィージビリティ実験を推奨している風土もあり、自ら考えた薬のアイディアを具現化し、提案する機会が広く与えられている点も魅力に感じています。

将来の目標は?

目標は、薬物動態研究者として世界トップクラスの研究力を持ち、自ら創薬をリードしていける存在になることです。新たな分子系の抗体やニューモダリティなど、将来的に展開されてくるさまざまな新しい薬剤の評価に柔軟に対応し、薬物動態を共通言語として、薬剤の特性と薬効・毒性をつなぎ、より深い生命現象の理解を手助けする懸け橋となりたいと考えています。

主な研究テーマ

- 動物における体内動態評価と種差の理解

- 生体試料中化合物・蛋白の微量定量法確立

- 多面的スクリーニングによる開発候補化合物・蛋白の早期最適化

- M&Sを用いた実験データの定量的な解析及び理解

- 体内動態および吸収性のヒト予測

基盤となる技術

- ヒトDMPK予測技術

ヒト由来材料(ヒト肝細胞、肝ミクロソーム、PBMC、血漿等)やヒト動態制御因子発現細胞(iPS細胞、オルガノイド、ヒト細胞株、ヒト遺伝子導入細胞等)を用いたin vitro評価系。ヒト動態制御因子や標的タンパクを発現するトランスジェニック動物、ノックイン動物やヒト肝キメラマウス等を用いた in vivo評価系。抗体・蛋白の最先端イメージング技術。WinNonlin、MATLAB等の専用ソフトを用いた数理モデル解析やシミュレーション技術。 - 生体試料分析技術

LC/MSおよびELISA等による候補化合物、標的タンパク、バイオマーカー等の微量定量法構築。

研究機器・設備・施設

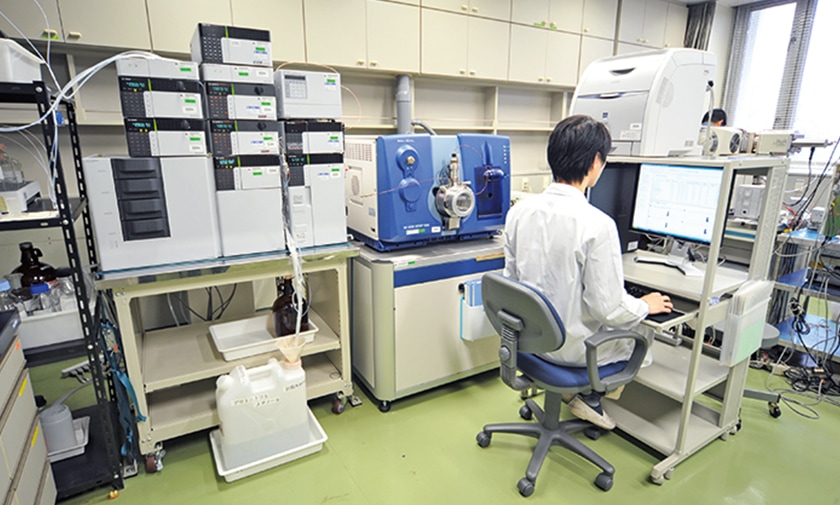

- LC-MS/MS分析装置

極微量の試料を用いて迅速かつ高感度に生体試料中化合物濃度を測定できる装置。