低分子を含め、中分子医薬のリーディングカンパニーとして、

世界トップレベルの新規技術開発に挑む

ケミカルプロセスによる医薬品の新規製造技術を開発しています。中分子医薬品の分子量は一般的な低分子医薬品の数倍もあり、複雑な構造を有しています。中でも、中外製薬の中分子医薬は、構造や物性がユニークであることから合成難易度が高いのが特徴です。従来の有機化学だけでは解決できないことも多く、科学における前人未踏の領域といえます。最先端の研究環境でデータを取得し、究極的なプロセス・技術を創造し新薬を実現するために、日々切磋琢磨しながら研究活動を行っています。低分子を含め、中分子医薬品のリーディングカンパニーとして、世界トップレベルの新規技術開発に挑戦しています。

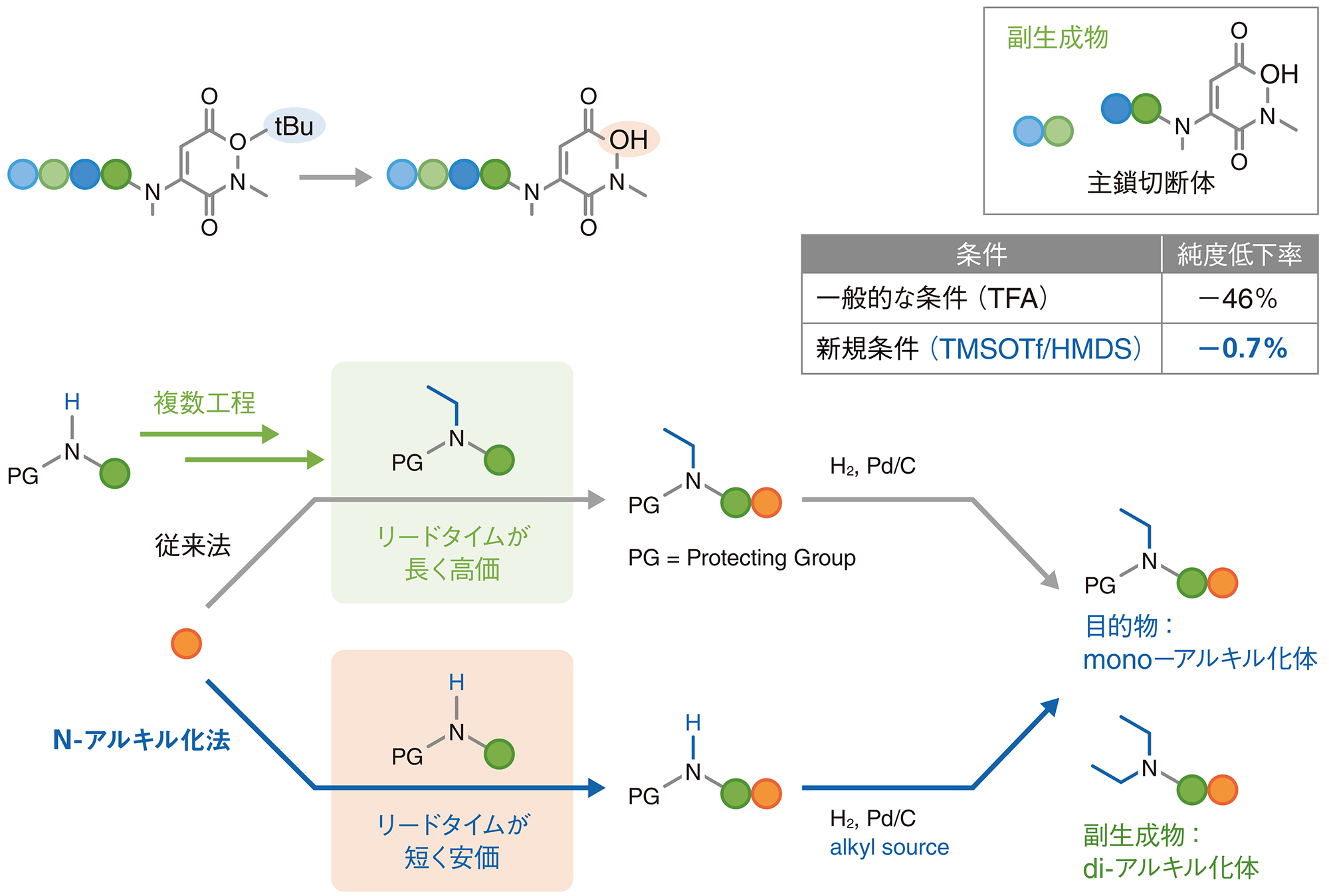

例えば、以下の図1に示すような脱保護反応は、一般的な条件では副生成物が多く品質制御が困難なため、大量製造に不向きでした。これに対し、独自に新規かつ高選択的な反応条件を開発し、高品質・低コスト、かつ、スピード面でも秀でた製造技術を確立しました。また、N末端がアルキル置換されたジペプチドを合成するには、文献的には、N-アルキルアミノ酸を入手した製造ルートが第一選択です。しかし、スピード・コスト面で満足のいく方法ではないため、自社独自の方法としてN-アルキルアミノ酸よりもリードタイムが短いN-無置換のアミノ酸を用いた還元的N-アルキル化法を開発しました。

最速・高品質・低コストで患者さんに革新的な医薬品を供給することにこだわり、自社で新規合成技術開発を行っています。

図1:脱保護反応における従来法とN-アルキル化法比較

Researcher's Voice

桑田 和明Kuwata-Kazuaki

薬学研究科 薬科学専攻 修了

2018年入社

「化学力」によって、現実に患者さんに薬を届ける。

分野をリードする研究者になり、業界の発展に貢献したい

現在の仕事・自身の役割は?

ケミカルプロセスによる医薬品の製造技術を研究しています。特に、中外製薬特有の構造が複雑で合成難易度の高い化合物を、大量に、再現良く、そして高品質に製造する手法の開発が求められます。単に合成するだけでもハードルの高い分子を工業スケールで生産するためには、深い有機合成化学的洞察力はもちろんのこと、固体物性に関する研究や化学工学を駆使したスケールアップ予測を駆使し、総合的に技術を設計することが要求されます。

具体的にどのような研究を?

新規抗がん剤をはじめ、複数の低分子医薬品の製法技術を探索しています。研究本部が創生した候補化合物を医薬品として上市するには、複数の臨床試験を経る必要があります。臨床試験に必要とされる量の候補化合物を合成により供給すると同時に、より効率的かつ大量合成可能な合成ルートを設計、開発することが自身の業務です。開発段階が進むと、品質・コスト・法規制など、あらゆる面で要求事項は高くなり、それら全てに解答を出す必要があります。

やりがいやおもしろさは?

病に苦しむ患者さんにとって、その薬がどのように合成されたのか、どのような化学技術によって供給や品質が保たれているのか、それらは本質的にどうでもよいことです。しかし、現実に患者さんに薬を届けることは、「化学力」なくしては実現できません。裏を返せば、合成ルート、製法設計に見落としやミスは許されないということです。極限まで分子と向かい合い、設計した合成法で狙った通り製造が成功した時、薬が患者さんに届くことを思い安堵とやり甲斐を感じます。

職場環境の特徴や魅力は?

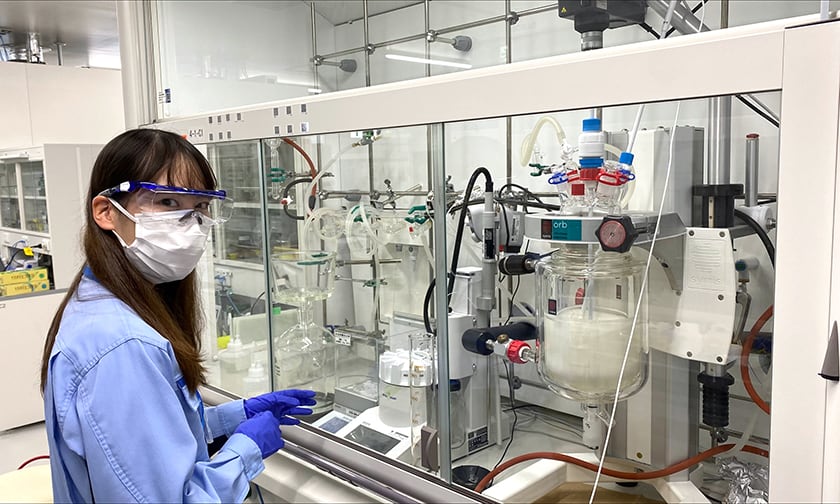

浮間研究所のケミカルプロセス研究は、2020年に竣工したばかりの研究棟で行われています。実験室も居室も非常にきれいで、毎日明るい気分で仕事ができる環境です。実験台や分析機器が十分整備されているのはもちろんのこと、最新の自動合成機器なども導入されており、研究環境として申し分ありません。一緒に働く同僚は、親切でコミュニケーションがとりやすい方が多いですし、サイエンスのことになると年次や立場に関わらず忌憚なく意見交換がしやすい雰囲気です。

将来の目標は?

画期的新薬の上市に貢献することはもちろん大きな目標の一つです。そのうえで、単に会社の成果に貢献するにとどまらず、医薬品プロセス化学の分野で業界をリードするような研究者になることを目標にしています。医薬品産業は化学産業と同様に長い歴史を持ちますが、体系だった学問としての医薬品プロセス化学はまだまだ成熟しきっていない部分があります。中外製薬の医薬品開発経験を通じ、個人としてのみならず、製薬業界全体の成長に貢献することが最大の目標です。

主な研究テーマ

- 低中分子原薬の合成ルート探索研究

- 低中分子原薬の新規製造技術開発

- 計算化学を活用した合理的な製造ルート・反応プロセス開発

- 化学工学に基づく、スケールアップ (反応・晶析・濾過ならびに乾燥等)手法の研究

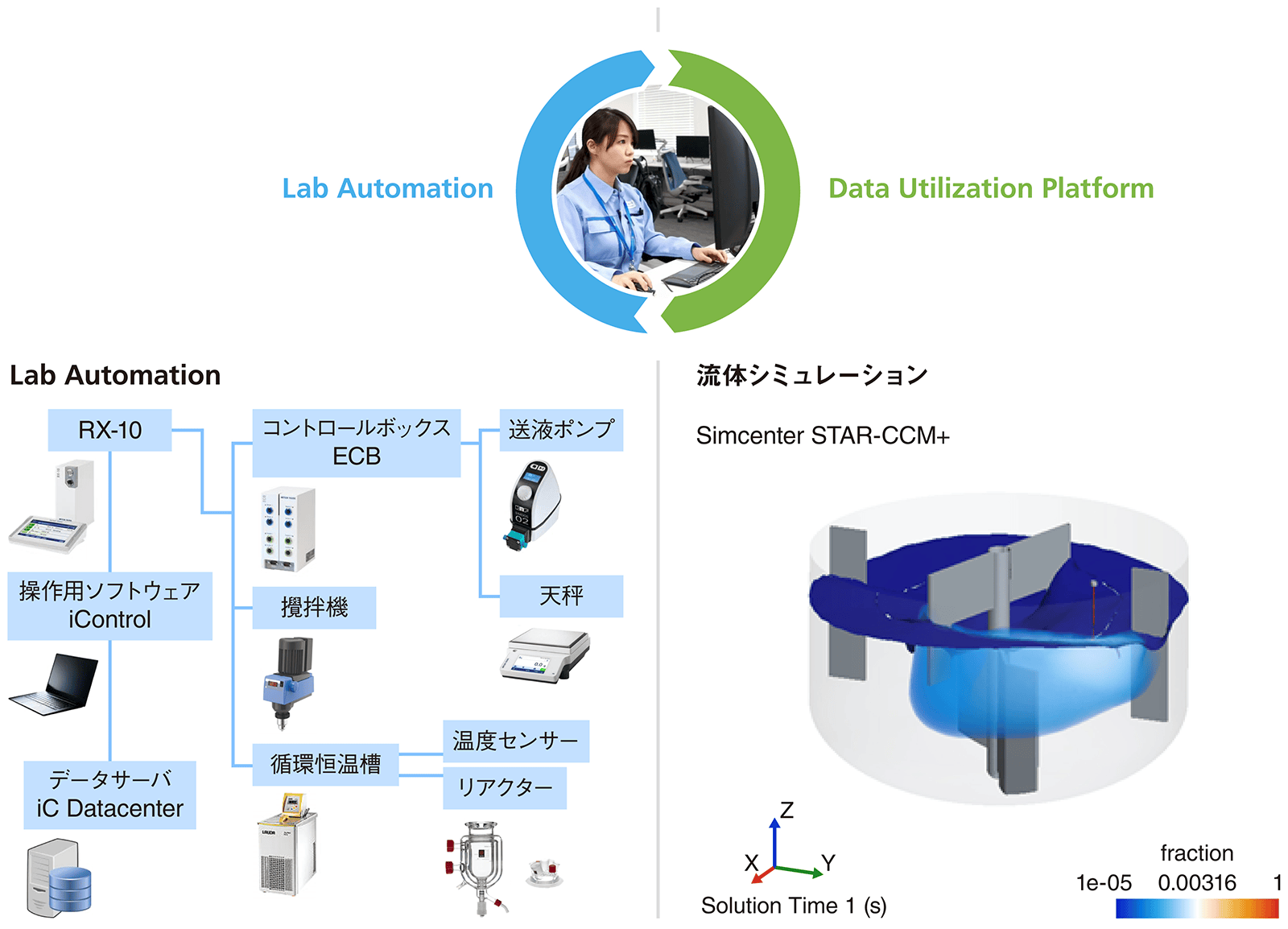

- 反応速度論と流体シミュレーションを活用したラボからプラントへの迅速スケールアップ

- Laboratory Automationや統計解析を活用した高度なプロセス理解に基づくグローバル申請データ取得

基盤となる技術

- 有機合成技術

プロセス化学研究の基盤技術。 - 化学工学技術

医薬品候補化合物製造プロセスの単位操作(反応・晶析・濾過ならびに乾燥等)に関してスケールアップするための技術。 - 分析・構造解析技術

HPLC・NMRやLC/MS等の分析機器を駆使し、分析法開発・構造未知化合物の構造を明らかにするための技術。

研究機器・設備・施設

- Wet & Dry 実験を組み合わせたプロセス開発例

最先端のLab Automation、計算化学、シミュレーションを活用した環境下で、グローバルレベルのスピードで高難度原薬の製造技術力を確立する。

- パラレル反応装置を用いたケミカルプロセス開発検討

堅牢性の高いプロセスを組み上げるためにはさまざまなパラメータの検証が必要となる。高速に実施するため、パラレル合成装置を駆使している。

- 反応条件最適化検討実施例

Laboratory Automation機器を活用し、さまざまなプロセス条件のデータを取得する。

- 製造実機を模擬した自動化反応器での検証実験例

数百リットル以上の製造実機で実施する前に、最後の検証実験を実施する。

- HPLC-MSを用いた反応結果解析・化合物構造同定

生成物以外の不純物構造を理解するため、HPLC-MS装置を駆使して構造を解析する。

- NMRによる合成化合物評価

化合物の構造情報を確定するため、1Dだけではなく、2Dや多核NMR測定を行いプロセス開発に活用している。

(作成日:2023年12月)